당뇨,

진단과 감시에 쓰는 검사가 달라요

8시간 금식 후 공복혈당 100mg/dL, 75g 포도당 부하 2시간 후 140mg/dL 미만을 정상혈당으로 정의한다. 2~3개월간 평균 혈당치를 보여주는 당화 혈색소가 6.5% 이상인 경우, 다른 혈당검사 (공복 혈당 또는 식후혈당) 이상결과와 조합해서 당뇨병 진단에 쓰인다. 제2형 당뇨병이 가장 흔하긴 하지만 제1형 당뇨병과 임신이나 다른 질환, 복용 약물과 관련된 당뇨 등 원인이 다를 수 있다. 당뇨병은 질환이므로 반드시 의사의 진료를 통해 진단받아야 한다.

공복 혈당검사는 통상 전날 밤 자정부터 8시간 이상

금식하고 감기약, 비타민제 등 측정에 방해되는

요소는 섭취하지 않고 채혈해야 한다. 경구포도당

내성검사는 금식시간이 더 길고(10~14시간) 의료진의

안내에 따른 준비가 필요하다.

그래서 흔히 외래에서 금식이 필요 없는 당화혈색소(HbA1c)를 사용한다. 그런데

혈색소가 포함된 적혈구의 수명이 120일보다 짧아지는 상황 - 급성 실혈이나 빈혈,

적혈구 취약성이 증가하는 상태의 환자에서 HbA1c로 추정한 평균혈당치가 정확

하지 않을 수도 있다. 특히 변이혈색소를 가진 경우 검사법을 변경하거나 당화단백

등을 혈당과 함께 측정하여 비교할 수 있다.

최근 자가혈당 측정기도 보증된 제품을 구매하면 정확하다. 그러나 반응이 일어나는 시험지가 오래되어 기기가 오작동할 수 있어 병원의 혈당기는 정도관리를 시행하고 있다. 감각이 예민한 손끝보다 덜 아픈 손가락의 측면을 란셋(채혈침)으로 찔러서 모세혈을 채취하는데, 만약 혈액량이 충분치 않아 손가락을 쥐어짠다면 조직액이 함께 나와 희석되므로 정맥혈보다 낮게 나올 수 있다. 1년에 한 번 정도는 병원에서 채혈한 혈당검사 결과와 비교하여 10~15%보다 큰 차이가 나는지 점검하도록 권장 된다.

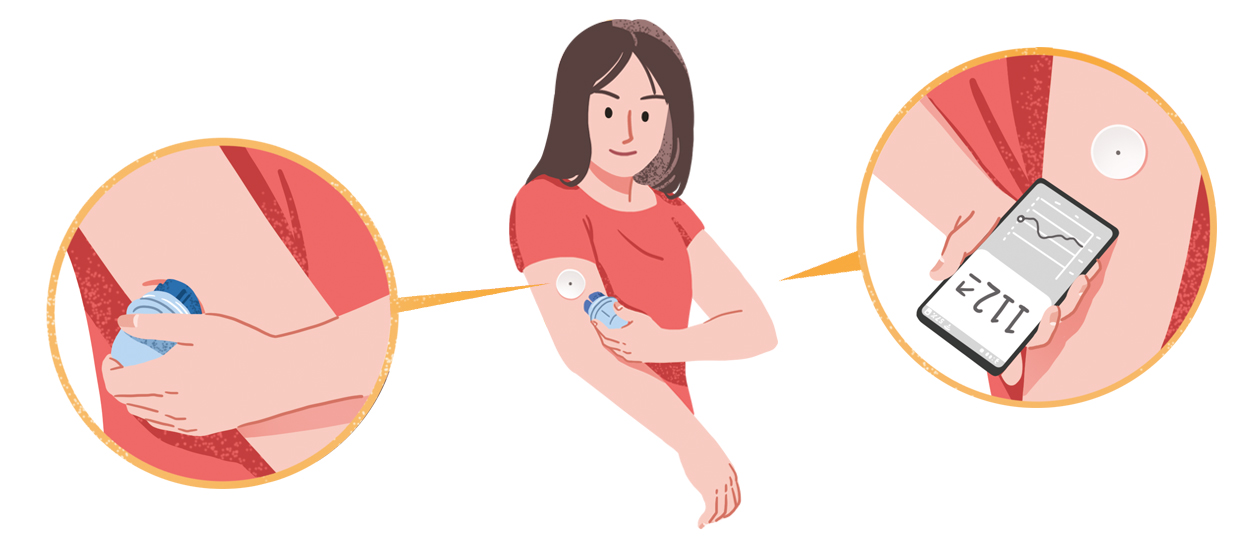

당뇨병 환자의 혈당감시에 병원에서 시행하는 공복혈당을 사용하는 것은 아니다. 외래 진료 시 그동안의 혈당 변화를 당화혈색소로 감시하고, 집에서는 자가혈당을 통해 관리하는 방식이 강조되고 있다. 국내외 당뇨진료지침에서도 진단 즉시 환자 특성에 맞는 교육을 시행해 환자 스스로 관리할 것을 강조하고 있다. 최근 피부에 센서를 부착하여 1~5분 간격으로 혈당을 측정하는 연속혈당측정(CGM, continuous blood glucose monitoring)기가 화제가 되고 있다. 피하지방층에 삽입한 캐뉼(관)을 통해 (조직)간질액의 혈당을 측정하기에 낮게 측정될 수 있고 자가혈당기처럼 정맥혈 측정치와 맞추어 보정하여 보여준다. 스마트폰으로 즉시적 수치확인의 장점이 부각 되면서 제1형 당뇨병뿐 아니라 인슐린 치료 제2형 당뇨병에서 하루 4~10회 정도 채혈하던 자가혈당을 대체할 수 있는 것으로 권장되고 있다.

당뇨도 다른 질병처럼 초기에 진단받고 제대로 치료하면 당뇨병 전 단계나 정상으로

돌아가는 관해가 일어난다고 한다. 혈당검사는 남성 24세, 여성 40세부터 2년마다

시행되는 국민건강보험 일반건강검진에도 포함되어 있고 보건소에서도 저렴한

비용으로 검사할 수 있다. 이미 당뇨를 진단받은 적이 있거나 다른 질환이 동반된

환자의 경우, 혈당검사 결과만으로 자가진단하고 임의로 약물을 중단하면 위험하다.

당뇨 전 단계나 정상혈당인 경우 혈당검사의 특성을 이해하고 나의 공복혈당이나

식후혈당이 높은지 확인하면서 전문가와 상담을 통한 생활습관 변화를 스스로 견인

할 수 있겠다. 어떤 혈당검사를 하느냐보다 왜 검사하는지 그 결과를 어떻게 사용할

것인지가 더 중요하다.

- 진료과목

- 임상화학, 약동학, 진단면역, 현장검사